Montag, 21. März 2016

Kyoto – August 2015

atimos, 21:00h

Wie sich herausstellte, lagen Osaka und Kyoto gar nicht so weit auseinander, wie ich immer den Eindruck hatte. Das befähigte uns zu einem ausgiebigen Frühstück und einem gemütlichen Spaziergang zur Haltestelle. In Anbetracht unseres Gepäcks war mehr als ein Schlendern eh nicht möglich, aber auch darin hatten wir bereits einige Erfahrung. Mit dem japanischen Äquivalent eines Regionalexpresses brauchten wir gerade einmal 35 Minuten vom Hauptbahnhof Osaka bis zu jenem in Kyoto, was uns beide sehr glücklich stimmte.

Als wir dann schneller als erwartet in Kyoto ankamen, wollten wir die günstige Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern uns gleich nach Fahrkarten für einen Ausflug in die Region erkundigen.

Dieser Teil der Erzählung verdient eine eigene Überschrift:

Wie wir versuchten eine Fahrkarte zu bekommen – oder die Suche nach dem Passierschein A38.

Im Internet hatten wir von einem Regionalpass, dem Kansai Area Pass, gelesen, mit dem man für relativ wenig Geld den ganzen Tag durch die Gegend tingeln konnte. Außerdem wollten wir noch einmal persönlich fragen, wie viel eine Fahrt mit dem Zug nach Tokyo kosten würde. Da wir mittlerweile aber mit dem chaotischen japanischen Schienensystem vertraut waren, wussten wir nicht, wo wir danach fragen konnten. Um unsere Suche abzukürzen – dachten wir uns – und kein unnötiges Risiko einzugehen, sprachen wir die erstbeste Information an, auf die wir trafen. Wir nahmen an, die Leute wüssten, wo ein JR Schalter wäre, denn immerhin arbeiteten sie in diesem Gebäude. Wie eingangs erwähnt waren wir gerade erst angekommen und hatten keine Ahnung von der Lage, Konstruktion oder Größe dieses Gebäudes, das sich unschuldigerweise „Hauptbahnhof“ nannte.

Den kärglichen Anweisungen des Mitarbeiters folgend gingen wir einmal quer durch die Halle, um dort die Rolltreppe hoch zu fahren. Englisch war nicht die Stärke dieses Japaners, aber wir waren in der Lage zu kommunizieren. Am Schalter angekommen, sahen wir schon ein Schild, das keine guten Nachrichten verheißen konnte. Hier wurden nur Fahrkarten für den heutigen Tag verkauft. Darüber hinaus waren die Englischkenntnisse dieses Angestellten sehr schlecht, so dass er uns nach dem ersten Satz an einen Kollegen verwies. Mit Händen und Füßen versuchte er uns den Weg möglichst genau zu beschreiben und wir nickten freundlich, bevor wir gingen. Die Rolltreppe runter, die Rolltreppe daneben wieder rauf, um die Ecke, durch den Ausgang der geschlossenen Fahrkartenzone, zum nächsten Schalter.

Der Herr, der uns nun gegenüber saß, verstand einige Schlüsselwörter auf Englisch, aber bei allem nicht die zusammenhängenden Sätze, die wir produzierten. Er verstand, wohin wir wollten. Er zeigte uns auch, wie viel das Ticket kosten würde. Er begriff aber nicht, dass wir uns über andere Pässe als den JR-Pass erkundigen wollten und dass wir noch andere Informationen suchten. Allem Anschein nach war das doch nicht der Schalter, den wir suchten. Bevor es noch weiter ausuferte, schickte er uns zu seinen Kollegen. Immerhin reichte sein Sprachvermögen, um uns den Weg zu erklären. Mittlerweile war ich so weit, es ihm hoch anzurechnen.

So kamen wir in die erste Filiale von Shinkanzen und JR. Vorher waren es nur einzelne Schalter mit einzelnen Mitarbeitern, aber hier fanden sich mehrere Leute auf einmal hinter der Theke. Auf die Frage hin, ob es eine günstigere Schienenverbindung nach Tokyo gab, antwortete man uns, dass es lange dauern würde. Es war der Punkt erreicht, an dem ich langsam die Geduld verlor und die Dame auf der anderen Seite dies zu spüren bekam. Ich sagte ihr deutlich heraus, dass es mich nicht interessiere, wie lange es dauerte, ich wolle den Preis wissen. Das war fast schon zu viel für diese zartbesaitete Asiatin, doch sie suchte uns einen Preis heraus und sagte anständig, dass die Fahrt 10 Stunden in Anspruch nehmen würde. Wir machten Fortschritte. Als es aber um den Kansai Area Pass ging, den wir haben wollten, konnte sie uns auch nicht mehr weiter helfen, so dass sie uns zu ihren Kollegen in einem anderen Teil des Gebäudes schickte.

Bei der nächsten Verkaufsstelle für Zugfahrkarten, der vierten mit der Überschrift Shinkanzen and JR mittlerweile, kamen wir einen Schritt weiter, auch wenn wir dabei zwei Schritte zurück machten. Ja, es gab diesen Tagespass, den wir wollten. Nein, wir konnten ihn nicht hier erwerben. Das Unternehmen JR West stellte diese Art von Tagespass aus. Um dorthin zu gelangen, mussten wir aus der Verkaufsstelle raus, rechts, die Rolltreppe hoch zur Fußgängerüberführung, auf der anderen Seite wieder runter, um dort eine Filiale aufzusuchen. Ich musste sehr tief durchatmen – mehrfach.

Wir nahmen diese Pilgerreise immer noch mit schweren Rucksäcken beladen auf uns. Auf der anderen Seite der Fußgängerüberführung angekommen blickten wir nach links, nach rechts, fanden einige nützliche Schilder vor und folgten diesen. Bei JR West angelangt bestätigte man uns, dass es diesen Pass gäbe, dass er auch den Preis hatte, den wir im Internet nachgelesen hatten und dass er von eben jenem Unternehmen ausgestellt wurde, in dessen Filiale wir uns gerade befanden. Allerdings war diese Stelle nicht dafür zuständig. Wir sollten in die zentrale Verkaufsstelle gehen, die rechts, die Rolltreppe runter im Erdgeschoss und dann noch einmal rechts anzufinden war. Ich wünschte, ich könnte ein passendes Emot-Icon einfügen, das meinen Gemütszustand zu diesem Zeitpunkt adäquat wiedergeben würde. Da dem nicht so ist, begnüge ich mich mit einer Umschreibung. Ich blinzelte den Sachbearbeiter nichtssagend an. Nach einiger Zeit lächelte ich freundlich, bedankte mich und wir verabschiedeten uns.

Da wir besagte Zentrale Verkaufsstelle nicht auf Anhieb fanden – ja, Kyoto Station an sich ist schon ein Labyrinth, da braucht man schon einen Kompass, um überhaupt den Ausgang zu finden, aber wenn man eine Fahrkarte will, sollte man Verpflegung mitnehmen –, kehrten wir in die Touristeninformation ein, um uns nach dem Weg zu erkundigen. Man händigte uns einen Lageplan des Gebäudes aus. An diesem Punkt akzeptiere ich nie wieder Witze darüber, dass ich mich in Gebäuden, insbesondere Kaufhäusern, verlaufen kann. Wenn ich mich in der Lotte Mall verlief, war ich zumindest sicher, dass ich überleben würde, bis meine Reisebegleitung oder das Sicherheitspersonal mich fand, denn es gab wirklich überall Verpflegung und alle Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens. Hier war ich mir nicht so ganz sicher. Wir brauchten tatsächlich einen Lageplan, um einen Schalter zu finden. Die Dame überließ uns zudem Stadtkarte, Informationsbroschüre, Sightseeing-Guide und Liniennetzplan. Ich würde ja gerne etwas Positives darüber schreiben, aber ich bin noch nicht durch.

Wir folgten den Anweisungen der Dame, nur um festzustellen, dass sie uns zum Schalter mit Bustickets gelotst hatte. Als wir dessen gewahr wurden, verzichteten wir es in der Schlange zu warten, bis wir an die Reihe kamen. Stattdessen gruben wir unsere Nasen in den Lageplan und fanden mit vereinten Kräften einen Schalter, an dem man uns eventuell weiterhelfen konnte.

In dieser Filiale hatte man die ganze Angelegenheit ein bisschen aufgeteilt: Da gab es den Schalter für Japaner und einen für Ausländer. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das praktisch oder rassistisch war. Ungeachtet meiner persönlichen Vorbehalte stellten wir uns brav in die richtige Schlange und warteten erneut darauf an die Reihe zu kommen. Es gab allerdings nur einen Schalter für Ausländer, aber sehr viele Anfragen und Gäste. Langsam rückten wir dem Schalter näher. Bevor wir jemals ankamen, preschte eine weitere Mitarbeiterin vor und stellte den Wartenden Fragen, nur um die meisten dann unverrichteter Dinge in der Schlange stehen zu lassen. Ihre Funktion verstand ich nicht so ganz. Schließlich kam sie bei uns an und fragte uns, was wir wollten. Wir erklärten ihr unser Anliegen, dass wir den Kansai Area Pass wollten sowie einiger Informationen bezüglich einiger Verbindungen. Sie zog uns zur Seite und suchte die Verbindung, nach der wir gefragt hatten, heraus. Dann zeigte sie uns das Ergebnis.

Das war ja schön und gut, dass sie es auf ihrem Tablett hatte, aber dieses Gerät konnte ich nicht mitnehmen. Wir baten sie uns die Informationen irgendwie auszuhändigen, vorzugsweise schriftlich. Also schrieb sie uns einige Haltestellennamen auf. Wir sahen sie an wie ein Auto – nur nicht so schnell. Langsam, beherrscht fragten wir sie nach den Linien, die wir nehmen mussten. Um dieser ganzen Farce die Krone aufzusetzen, verlangten wir auch noch so etwas wie Fahrtdauer und Ticketpreis. Widerwillig ergänzte die Dame diese Informationen. Langsam gewann ich den Eindruck ein Störfaktor zu sein, den sie durch ihre plumpe Art zu beseitigen suchte. Ich habe noch nie so nutzlose Informationen bezüglich Bahnverbindungen bekommen. Als ich zu guter Letzt noch nach den Abfahrtszeiten fragte, tat sie es schnippisch mit einer ungenauen Zeit ab. Offensichtlich war es höchste Zeit uns zu bedanken und zu verabschieden.

Mittlerweile völlig entkräftet wollten wir das Risiko einer Fehlinformation nicht noch einmal eingehen, weshalb wir die Dame in Ruhe ließen und uns jemand anderen suchten, der uns bei der Suche nach unserer Herberge weiterhelfen konnte. Immerhin wussten wir bereits, dass wir dafür die U-Bahn nehmen mussten und diese von einem ganz anderen Unternehmen betrieben wurde als der Tagespass, nach dem wir uns soeben erkundigt hatten. Vor der zentralen Verkaufsstelle fand sich ein kleiner Tisch mit einer allgemeinen Information. Dies schien ein guter Anlaufpunkt für unser Anliegen zu sein. Dieses Mal kamen wir auch schnell an die Reihe und erhielten die gewünschte Information.

Nach neuneinhalb Schaltern und zwei Stunden Suche begaben wir uns in die U-Bahn, da wir langsam Hunger bekamen und Luft holen mussten. Eine Fahrkarte hatten wir bisher wohlgemerkt noch nicht.

Auch wenn die folgende Beschreibung dem tatsächlichen Ablauf ein bisschen vorauseilt, dachte ich mir, dass es besser wäre, dieses Abenteuer in einem zusammenhängenden Stück zu berichten, anstatt später darauf zurückzukommen.

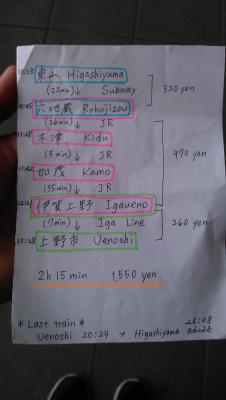

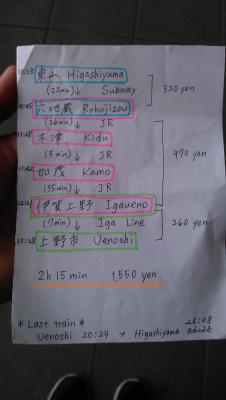

Wir beschlossen eine weitere Quelle aufzusuchen und fragten einfach unsere derzeitigen Gastgeber. Freundlich, wie sie waren, suchten sie uns die Verbindung von Haustür zu Haustür heraus, schrieben sie auf – inklusive Bahnlinien, Bahnhöfen zum Umsteigen, Bahnunternehmen, Umsteigezeiten, Fahrpreis und Fahrtdauer – und händigten uns dieses bunt untermalte Informationsblättchen aus.

Das war mehr als ich erwartete hatte und entschieden besser als der Service der JR West. Leider kamen dabei ganz andere Strecken, Preise und Fahrzeiten zustande, so dass wir wieder bei null anfingen, weshalb wir noch einen Besuch bei der Verkaufsstelle anstrebten, um noch einmal genau nachzufragen und zu vergleichen.

Zwei Tage später standen wir auf der Matte, es war gerade kein weiterer Kunde vor uns, und hakten noch einmal genau nach. Es war wieder die Mitarbeiterin vom letzten Mal da, doch sie schien uns nicht wiederzuerkennen – oder machte es jedenfalls nicht deutlich. Wie dem auch sei, wir stellten unsere Frage, bekamen dieses Mal sogar eine ausgedruckte Streckenverbindung. Daraufhin legten wir ihr die Verbindung vor, die unser Gastgeber herausgesucht hatte, und fragten, was es damit auf sich habe, ob wir auch so fahren könnten. Die Dame betrachtete den Zettel, schlug ihr Tablett auf und sah nach. Mit einer der notierten Linie konnte sie gar nichts anfangen, weshalb ihre Kollegin einen Wälzer in der Größe des Telefonbuchs von Berlin rausholte und darin nachschlug, welche Linie das war. Sie bestätigte uns, dass wir auch so fahren konnten, ebenso wie sie uns bestätigte, dass wir für die U-Bahn extra zahlen mussten. Auf den ersten Blick sahen wir, dass sich der Kansai Area Pass so auf keinen Fall lohnen würde. Denn der Kansai Area Pass galt ausschließlich für die Züge der JR, was weder U-Bahn, Busse noch Bahnen von Privatunternehmen einschloss. Die einfache Hin- und Rückfahrt nach Iga wäre immer noch günstiger als dieses Scheinangebot von JR West.

Wir fragten noch, wo wir künftige Reiserouten nachsehen konnten, weil wir nicht jedes Mal zu einem Schalter kraxeln wollten, ob es einen Liniennetzplan und eine Website gäbe. Man erklärte uns, dass es eine App gab, die Japaner nutzten, aber sie war nur auf Japanisch. Ich war baff. So wie die Dame es darstellte, gab es für mich als Besucher nicht die geringste Möglichkeit irgendwie selbstständig von A nach B zu gelangen, wenn mir die Strecke nicht bereits bekannt war. Das trotz boomender Touristenzahlen. Selbst in meiner Heimatstadt, die nicht einmal halb so viele Einwohner wie Kyoto hat und nicht gerade vor Touristen überschäumt, findet sich eine bessere Einstellung zu internationaler Klientel.

Franziskas Blick wanderte zu mir, meiner zu ihr, beide sahen wir uns verständnislos an. Wir bedankten uns, nickten freundlich, sahen ein, dass die beiden Damen nichts dafür konnten, und gingen unserer Wege. Es war frustrierend.

Fazit dieses Unterfangens: Die spinnen, die Japaner. Ob sie sich nun diesen Zirkus mit dem Schienensystem bei den Deutschen abgeschaut haben oder es umgekehrt der Fall ist, spielt für mich nicht die geringste Rolle. Das System ist so kompliziert, dass nicht einmal Muttersprachler, die bei JR arbeiten, durchblicken und ihre Probleme haben, die richtige Fahrkarte für den richtigen Tag zu bekommen. Zu allem Überfluss sind die ganzen Angebote mit ihren verschiedenen Pässen nur dann sinnvoll, wenn man 75% seiner Zeit im Zug verbringt. Will man dieses Transportmittel aber nur dazu nutzen, um von einem Ort zum anderen zu kommen, weil man sich etwas ansehen will, also tatsächlich aus dem Zug aussteigt, lohnt sich kaum ein „Angebot“. Da können sie noch so pünktlich sein, wie sie wollen, kundenfreundlich ist anders. Mit jedem Schritt, den ich tiefer in dieses Land vordrang, vermisste ich Korea mehr. Die Koreaner, von den Japanern oftmals als Barbaren bezeichnet, bewiesen, dass ein effizientes, pünktliches Schienennetzwerk auch einfach sein konnte.

Wir machten uns also auf den Weg zu unserer neuen Herberge, um endlich eine Pause einlegen und etwas zu essen bekommen zu können. Glücklicherweise fanden wir die U-Bahn ohne weitere Probleme und hatten von den Hostelbesitzern eine detaillierte Wegbeschreibung bekommen, so dass wir zuversichtlich waren.

Hier möchte ich noch ein erstaunliches Phänomen einschieben, das uns in Kyoto auffiel. Während wir in Korea überall auf Spiegel gestoßen sind, waren sie in Japan eher spärlich gesät. Aber auf einmal fanden wir sie in U-Bahnhöfen, mitten auf dem Treppenabsatz, und fragten uns, woher der Sinneswandel kam. Es dauerte einige Zeit, bis wir begriffen, dass diese Spiegel nicht der Ästhetik dienten, sondern ganz praktische Zwecke hatten: Wie im Straßenverkehr sollten sie genutzt werden, um den entgegenkommenden Fußgängerverkehr einzuschätzen und diesem gegebenenfalls auszuweichen. Erstaunlich.

Wir stiegen an der richtigen Haltestelle aus, gingen die Treppe hoch, wandten uns nach links, dann nach einigen Schritten wieder nach links und standen in einer dieser überdachten Einkaufspassagen.

Irgendwo in dieser Höhle war unsere neue Herberge zu finden, das OKI’s Inn. Bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft in Kyoto hatten wir uns einige Angebote durchgelesen. OKI’s Inn hatte letztlich das Rennen gemacht, weil es beteuerte ein traditionell japanisches Ambiente zu vermitteln. Das war nicht untertrieben. Wir schlurften durch die Einkaufspassage, blickten nach rechts und links, um auch nichts zu verpassen und standen plötzlich vor einer holzvertäfelten Schiebetür, neben der ein Schild positioniert war.

Der erste Eindruck war schon vielversprechend. Wir wollten es traditionell, wir sollten es bekommen. Als wir eintraten erwischten wir die Herbergsleiter oder –besitzer gerade bei der Arbeit, denn sie waren mit dem Herrichten der Zimmer noch nicht fertig. Im Eingangsbereich standen Fahrräder, die man mieten konnte; der Raum dahinter beherbergte die Rezeption. Wir wurden sofort freundlich begrüßt, man erklärte uns, dass das Zimmer noch nicht fertig sei, aber dass wir unser Gepäck gerne schon abstellen durften, wenn wir draußen etwas unternehmen wollten. Selbstverständlich wollten wir das, immerhin hatte ich Hunger. So nahmen wir das Angebot unserer Gastgeber dankend an und zogen wesentlich leichter beladen wieder von dannen.

Draußen angekommen standen wir vor der Frage, was wir essen sollten – und vor allem wo. Bei der Wahl unserer Unterkunft hatten wir dieses Mal überhaupt nicht auf die Location geachtet, da wir davon ausgingen, dass man überall irgendwie mit der Bahn, dem Zug oder dem Bus hinkommt. Wir hatten dabei völlig vergessen an unsere Grundbedürfnisse, wie beispielsweise Verpflegung zu denken, weil es bisher immer irgendwie geklappt hatte. In Neuseeland hatten wir meistens großzügige Gastfamilien oder die Städte waren so klein, dass alles fußläufig erreichbar war. Hier war es wieder an der Zeit, umzudenken und sich vorzubereiten.

Wir waren ja bereits darauf gestoßen, dass man in Japan nicht überall einfach so etwas zu essen bekam, und dieser Gedanke sickerte nur widerwillig in unser Bewusstsein. Was wir allerdings gänzlich vergessen hatten und womit wir noch nicht konfrontiert worden waren, war die Tatsache, dass auch Restaurants eine Pause haben konnten, die für gewöhnlich zwischen dem Ansturm am Mittag und jenem am Abend erfolgte. Zudem gab es Ruhetage. In Deutschland ein bewährtes Konzept, war dies in Korea doch ein Frevel, auf den wir nicht mehr vorbereitet waren.

Letzten Endes standen wir gerade zu dieser Pausenzeit vor der verschlossenen Tür des einzigen Restaurants in der näheren Umgebung, das diesen Titel verdient hätte. Glücklicherweise fand sich nicht weit von uns noch ein McDonalds, das an diesem Tag als Retter in Not gefeiert werden musste.

Ich möchte damit keinesfalls zum Ausdruck bringen, dass es in der Nähe von OKI’s Inn nichts gab. Das Angebot war einfach nicht so reich, wie wir es in letzter Zeit gewohnt waren. Es dauerte lange Zeit, bis wir umgedacht hatten und uns auf die veränderten Lebensbedingungen einstellten.

Nach dem Essen war es immer noch zu früh zum Einchecken, weshalb wir beschlossen die Umgebung auszukundschaften. Wir hatten die Karte aus dem Touristenbüro am Hauptbahnhof parat, weshalb wir zielsicher irgendwo dort entlang gingen.

Unsere erste Sehenswürdigkeit sollte der Heian Jingu Schrein werden, der schon von weitem durch ein riesiges, rotes Tor angekündigt wurde. Da ich mit dem Maßstab der Karte noch nicht vertraut war, hielten wir auch hier die Augen offen, um das Tor auf keinen Fall zu verpassen. Immerhin waren wir dieses Mal nur einfach Touristen. Die Sorge entpuppte sich allerdings als völlig überflüssig, da besagtes rotes Tor tatsächlich enorm war. Bereits von der Hauptverkehrsstraße aus konnte man es irgendwo in der Ferne erkennen, und als wir näher kamen, verlor es keinesfalls an Eindruckskraft.

Wir durchschritten es, um uns auf dem breit angelegten Fußgängerpfad dahinter dem Schrein zu nähern. Links und rechts von uns standen Absperrungen, die durch froschförmige Poller gehalten wurden. Allem Anschein nach machten sich die Behörden Kyotos Sorgen um den Rasen. Das gesamte Tempelgelände war mit kleinen Kieselsteinen belegt, zwischen denen vereinzelt Bäume wuchsen. Selbstverständlich waren diese gezielt gepflanzt, gehegt und gepflegt worden.

Der Schrein wollte dem Tor in farblichen Angelegenheiten Konkurrenz machen. Rot wechselte sich mit Weiß ab, ab und zu stach Gold hervor und die Dächer zierte ein gräuliches Grün.

In Anbetracht der schieren Größe dieses Komplexes erstaunte es mich die ganze Zeit, dass hier nur von einem Schrein die Rede war und man darauf verzichtete es einen Tempel zu nennen. Worin genau der Unterschied lag, bleibt mir anhand der gesehenen Bauten ein Rätsel. Wir drehten eine Runde über das Gelände, ließen unsere Füße mehr oder weniger entscheiden, wohin es gehen sollte, betrachteten die Ecken und Winkel dieses Komplexes, bevor wir uns dazu entschieden, weiterzuziehen.

Auf unserer Karte waren noch weitere Tempel und Schreine eingezeichnet, so dass wir es uns nicht nehmen wollten, auch diesen einen Besuch abzustatten. Immerhin waren wir nun satt und hatten noch genügend Zeit, bevor wir einchecken konnten. Also brachen wir auf, erneut durch das riesige rote Tor, diesmal in entgegengesetzter Richtung, um weitere religiöse Ortschaften aufzusuchen.

Für all jene, die sich mit Kyoto nicht sonderlich gut auskennen: Es gab Tempel und Schreine en masse. Einige davon wurden als besonders sehenswert hervorgehoben und von diversen Reiseanbietern angepriesen, wohingegen andere einfach nur den alltäglichen Bedürfnissen der Bevölkerung dienten. Ungeachtet ihrer Popularität gab es immer wieder Elemente, die sich wiederholten, und gleichzeitig Einzigartigkeiten, die sie gegeneinander abgrenzten. Kurzum: Es gab viel zu sehen.

Unser nächstes Ziel war der Schoren-in Tempel, der ein bisschen versteckt lag und aus einer sehr schön gepflegten Anlage bestand.

Auch hier sahen wir uns gerne um. Auch wenn alle Wege befestigt waren und man sich selbst im schlimmsten Regen sicher hätte bewegen können, wirkte dieser Tempel eiladender und grüner als der Koloss von vorhin.

Weiter dieselbe Straße runter fand sich ein weiterer Tempel, der den Namen Chion-in Tempel trug. Also, auch wenn der Heian Jingu Schrein schon ein protziges Bauwerk war, weiß ich nicht so ganz, welches Wort ich für den Chion-in Tempel verwenden soll.

Und das war nur der Eingang. Das gesamte Gelände erstreckte sich über eine beachtliche Menge an Quadratmetern, die zudem kunstvoll zugebaut und –pflanzt waren.

Einige der Gebäude konnte man einsehen, andere wiederum betreten, was wir natürlich ausnutzten. Auch wenn ein Teil der Anlage gerade saniert wurde, hatten die Verantwortlichen alles in ihrer Macht stehende getan, um Besucher trotzdem anzulocken und ihnen den Zugang zu ermöglichen. Immerhin war dies auch ein geheiligter Ort für die Bewohner der Gegend.

Auch wir machten uns auf, um diesen Teil der Anlage in Augenschein zu nehmen. Am Fuß der nicht allzu hohen Treppe, die zu einem wichtigen Gebäude führte, fanden wir Kisten mit Tüten für die Schuhe. Anfangs verstanden wir nicht, denn wir gingen davon aus, dass wir nur die Treppe hoch, einmal um das Gebäude herum und die Treppe wieder hinunter gehen würden. Letzten Endes passierte eben dies. Allerdings war die Runde um das Gebäude doch größerer Natur als zuerst angenommen.

Wir planten unsere Schuhe abzustellen und hinein zu gehen, doch daraus wurde nichts. Eine Dame mittleren Alters hielt uns auf. Sie sprach kein Wort Englisch, das hinderte sie aber keinesfalls daran, uns behilflich sein zu wollen. Sie drückte uns je eine Tüte in die Hand und erklärte uns mit Gesten, dass wir die Schuhe dort hineinpacken sollten. An diesem Punkt war es uns nicht mehr möglich ihr zu wiedersprechen, weil wir nicht unhöflich erscheinen wollten. Daher befolgten wir ihren gut gemeinten Ratschlag und nahmen unsere Schuhe mit, obwohl uns nicht der Sinn danach stand. Es war eine lustige Begebenheit, die uns wieder vor Augen führte, wie freundlich Fremde doch sein wollten.

Oben angekommen wurden wir von einer großen, güldenen Buddhastatue begrüßt.

Wir wandten uns nach rechts, um das Gebäude zu umrunden, und stellten fest, dass es hier weiter ging. Ein überdachter Weg führte zu einem etwas weiter entfernt stehenden Gebäude. Schon bei den ersten Schritten auf diesem ach so unscheinbaren Dielenboden merkte ich, dass etwas seltsam war. Er war glatt und eben, sah wunderbar gepflegt aus, und doch quietschte es bei jedem Schritt leise. Tatsächlich standen wir auf einem Nachtigallenboden, ohne dass uns jemand darauf vorbereitet hätte. Ich hatte es mir anders vorgestellt, vor allem lauter. Stattdessen war es nur ein leises Fiepen, das bei jedem Schritt zu hören war. Da ich es mir sehr gewünscht hatte, mal über solch einen Boden zu laufen, wenn sich die Gelegenheit ergab, war ich mehr als zufrieden. Ich war begeistert. Ich hätte stundenlang nur hin und her laufen können, aber ich wollte zumindest ein Mindestmaß an Anstand wahren und mich nicht wie ein völlig bekloppter Ausländer aufführen.

Das Innere des Tempels war verschachtelt, verworren und richtig groß. Viele abzweigende Gänge waren nur dem Personal, also den Mönchen vorbehalten, so dass wir Besucher große Teile der Anlage gar nicht zu Gesicht bekamen. Was wir aber sahen, waren lange Gänge, geräumige Hallen, Statuen und Statuetten von Buddha, versteckte Gärten, die von Gebäuden umschlossen waren. So langsam erklärte sich auch, warum man zu Anfang dazu angehalten wurde die Schuhe mitzunehmen: damit man die inneren Gärten betreten konnte.

Nach einiger Zeit gemütlichen Schlenderns entschieden wir uns für den Rückweg, um uns das Tempelgelände außerhalb dieser Baustelle anzusehen. Es gab große Glocken in Pavillons, einen angelegten Teich, über den eine Brücke führte, Grünflächen, Bäume, aber auch sehr viele Kieselwege.

Ich weiß nicht, wie es uns gelungen war, aber auch dieses Mal hatten wir es versäumt, die vom Architekten vorgegebene Richtung zu wählen, nämlich durch den Haupteingang einzutreten, sondern wir kamen durch einen hinteren Nebeneingang auf das Gelände. Ergo: Das riesige Eingangstor sahen wir relativ spät. Einigen Traditionen folgt man offensichtlich auch unbewusst. Stattdessen schlenderten wir erst einmal über das Gelände, gingen dann die breite Treppe hinunter und auf das Tor zu.

Da wir gerade in der Gegend und in Stimmung waren, wandten wir uns nach links, um auch dem Park neben dem Tempel einen Besuch abzustatten. Künstliche Wasserläufe, grüne Inseln zwischen gewundenen Pfaden, zurechtgestutzte Bäume und Büsche, ja, das alles sah sehr japanisch aus.

Nach einer kurzen Runde gingen wir wieder zur Herberge, um endlich einzuchecken. Vor Ort angekommen, stellten wir freudig fest, dass alles für uns bereit war. Wie gebucht bekamen wir unsere Betten im Vierbettzimmer und stutzten erst einmal. Der Raum war ungefähr so groß wie unserer Herberge in Seoul, aber anstatt zwei Personen sollten hier vier nächtigen.

Es gab genau Platz für zwei Hochbetten und die Leitern, um auf die oberen Betten zu gelangen. Wer Gepäck mitbrachte, wusste nicht, was er tat. Es gab wirklich keine Ecke, in der man einen Koffer – oder in unserem Fall Reiserucksack – hätte unterbringen können, ohne dass dieser im Weg war.

Es machte mir erstaunlich wenig aus. Auch wenn die Herberge in Osaka im Vergleich dazu eine Luxusloft war, war das allgemeine Ambiente von Oki’s Inn einfach nur klasse. Wir verbrachten tatsächlich nur so viel Zeit in dem Zimmer, um zu schlafen.

Der größte Knackpunkt war tatsächlich das Bett. Nachdem ich sechs Wochen lang in Seoul in brütender Hitze auf dem oberen Bett genächtigt hatte, machte ich meiner Reisebegleitung deutlich, wo ihr Platz für die restlichen Wochen sein würde. Also bezog ich hier den unteren Posten, der genau wie der obere mit einem Rahmen versehen war, damit man nicht zufällig hinausrollte. Für die oberen Betten ist das eine durchaus sinnvolle Erfindung, befindet sich die Schlafstatt allerdings ebenerdig, sehe ich darin mehr ein Hindernis als eine Hilfe. Ich habe mir mehr als einmal den Kopf am oberen Rahmen gestoßen, nur weil ich aus meinem Käfig raus wollte.

Das Gros unserer Zeit im Oki’s Inn verbrachten wir im geräumigen, traditionell eingerichteten Wohnzimmer – wenn man diesen Raum so nennen darf.

Ein Raum auf Kniehöhe, dessen Boden mit Tatamimatten ausgelegt war, lud zum Verweilen, Sozialisieren und Essen gleichermaßen ein. Man kam in die Räumlichkeit durch gläserne Schiebetüren; am Haupteingang gab es eine kleine Veranda. Selbstverständlich betrat man das Zimmer ohne Schuhwerk und lümmelte sich gemütlich auf dem Boden oder den dafür vorgesehenen Kissen.

Wir verbrachten die meiste Zeit am runden Tisch, obwohl er kleiner war. Dort nahmen wir viele Mahlzeiten ein, unterhielten uns mit anderen Gästen des Hostels, trafen die Katzen der Inhaber und hatten sehr viel Spaß.

Links vom Gemeinschaftsraum fand sich eine kleine Küche, die noch spartanischer eingerichtet war als jene im Inno Hostel in Seoul. Es gab ein Waschbecken, eine Mikrowelle, einige Töpfe und Teller sowie zwei Herdplatten. Darüber hinaus bot das Oki’s Inn kostenlos Tee für seine Besucher an – ein herrlicher Service.

Ein kleiner überdachter Innenhof verband die verschiedenen Gebäude miteinander. Der Empfangsbereich mit angrenzenden Schlafquartieren war von Gemeinschaftsraum und Badezimmern getrennt. Ein einsamer, junger Baum stand inmitten der Gebäude und zwang die Gäste zu einem minimalen Umweg. Der Einfachheit halber stellte man uns Badelatschen zur Verfügung, um schnell mal von A nach B gehen zu können, ohne festes Schuhwerk unterschnallen zu müssen. Immerhin betraten wir das Schlafzimmer auch barfuß.

Es war eine wirklich urige Herberge mit sehr viel Charme, Stil und herausragenden Inhabern. Ich weiß bis heute nicht, wie sie heißen. Wir trafen lustige Leute dort, bekamen immer Unterstützung, wenn wir sie brauchten, und genossen unsere Zeit. Eine hervorragende Wahl, weshalb ich das OKI’s Inn jedem gerne weiterempfehle.

Erwähnenswert finde ich die Geldbeschaffung in Japan. Während Neuseeländer durch und durch auf den Einkauf mit Kreditkarte eingestellt sind und man sich praktisch an jedem Geldautomaten gütlich tun kann, so lange man sein Plastikgeld bei sich führt und unter Umständen zu Mehrausgaben in Form von Gebühren bereit ist, ist dieses Prinzip der bargeldlosen Zahlung in asiatischen Ländern noch nicht so weit verbreitet. Wer sich zudem keine ausreichenden Finanzmittel im Vorfeld zulegt, wird nicht umhin kommen, sich einigen Probleme gegenüberzusehen. In Japan war es uns nicht möglich an jedem beliebigen Automaten jeder beliebigen Bank Geld abzuheben. Seitens unseres Kreditinstitutes gab es diesbezüglich keinerlei Probleme, nein, es waren die japanischen Banken und deren Maschinen, die dies nicht zuließen. Tatsächlich fanden wir nur einen Typ Geldautomat, der unsere Kreditkarten nahm und eine Auszahlung ermöglichte. Diese standen in jedem 7/11 Laden, den wir unterwegs antrafen – oder zumindest stolperten wir immer in ausgerechnet die Läden, die hierbei keine Probleme machten, was ich äußerst begrüße. Einen Haken hatte die Sache dann doch: Man konnte nur Beträge in 10.000-Yen-Schritten abheben (zu Deutsch waren es ungefähr je 100 Euro). Es ist also durchaus möglich ohne Bargeld nach Japan zu fliegen, allerdings ist die Beschaffung desselbigen nicht so einfach wie anderenorts.

Wir erinnern uns daran, dass Lotte nicht omnipräsent ist:

Wie bereits angedeutet liefen wir im Hostel einigen interessanten Leuten über den Weg. Dazu zählte auch Yvette. Die gebürtige Mexikanerin machte gerade in Japan ihren Urlaub und besuchte bei der Gelegenheit einige Freunde, die sie durch frühere Erfahrungen in diesem Land hatte. Wir unterhielte uns gut und oft mir ihr, weshalb wir auch einen gemeinsam Ausflug in Angriff nahmen.

Während ich mir in Südkorea, insbesondere in Seoul, nie Gedanken darum machte, ob ich etwas zu Essen bekäme, wenn wir einen Tagesausflug machten, hatte ich in Japan immer Angst davor Hunger zu leiden. Der Ausflug zum Osaka Castle Museum steckte mir noch in den Knochen. Die Ankunft in Kyoto tat ihr Übriges. Wenn es selbst in Großstädten wie Osaka oder Kyoto nicht üblich war überall Marktstände, Cafés oder Läden zu haben, in denen man wenn schon nicht eine vernünftige Mahlzeit, so doch zumindest einen bezahlbaren Snack ergattern konnte, wie sah es dann in kleineren Agglomerationen aus? Ich machte mir zusehends weniger Sorgen bezüglich eines Kulturschocks, wenn ich wieder nach Hause kam. In Deutschland sah es doch nicht anders aus. Man musste bei Ausflügen immer eigenes Essen mitnehmen oder genau wissen, wann man wo sein würde und in der Nähe ein Restaurant kennen.

Das hielt uns keinesfalls davon ab völlig unvorbereitet, was die Essensfrage betraf, zu einem neuen Ausflug aufzubrechen. Wir nahmen Yvette mit. Unser Ziel war das Nijo Schloss, das sich nur wenige U-Bahnhaltestellen von unserer Herberge befand.

Mit mehr fast 400 Jahren und der Plakette des Weltkulturerbes erwarteten wir jede Menge, auch wenn uns dank der Besichtigung des Osaka Castle Museums noch einige Sorgen plagten. Zu Unrecht, wie sich herausstellte. Das Nijo Schloss ist eine Besichtigung auf jeden Fall wert. Ich empfehle es hiermit ausdrücklich. Dieses Mal waren die 600 Yen eine lohnenswerte Investition.

Wir genossen den imposanten Eingang mit Vorsicht, auch wenn die goldverzierte Holzkonstruktion beeindruckend war.

Dahinter umfingen uns Kieswege, deren Ränder Rasenstreifen und kleine Gartenanlagen säumten. Wir bogen nach links ab, folgten dem Weg und standen plötzlich vor einem Prachtbau, der sich über mehrere Einzelgebäude erstreckte. Korridore verbanden diese miteinander.

Spätestens hier mussten wir mit unserer Tradition brechen und den vorgegebenen Weg gehen, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab, das Schloss zu betreten. Drinnen waren Fotos strengstens untersagt. Im Eingangsbereich ließen wir unser Schuhe zurück und begaben uns ins Innere des Komplexes.

Es gab verschiedene Räume, die in vergangener Zeit verschiedene Funktionen erfüllt hatten. Neben dem Wartezimmer und dem Empfangssaal sahen wir auch die Audienzhalle sowie das Schlafquartier des Shoguns. In jedem Raum fanden sich beeindruckende Gemälde, die manchmal direkt auf den Wänden aufgetragen waren, andernorts nur Klappwände zierten. Man hatte sehr viel Gold benutzt, so dass es mitunter erdrückend wirkte. Es handelte sich hauptsächlich um Landschaftsdarstellungen und Naturmalereien. Alles in allem war es ein wirklich beachtlicher Bau, der einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Auch hier fand sich in vielen Bereichen ein Nachtigallenboden, so dass ich weiterhin meine Freude damit haben konnte. Die Gang durch den Palast war so konzipiert, dass man eine Runde um alle Räume drehte und diese von fast allen Seiten einsehen konnte. Auf diese Weise lief man nicht in andere Leute hinein, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren. Nach gründlicher Betrachtung verließen wir dieses künstlerische Meisterwerk wieder, um die umliegenden Gärten zu durchforsten.

Es wurde schnell deutlich, dass die Japaner eine ganz andere Einstellung zur Gartengestaltung und –pflege aufwiesen als ihre Nachbarn im nicht zu fernen Westen.

Es wirkte wesentlich durchdachter und geplanter, als wenn man nur ein bisschen Grün aussäte und ab und zu den Rasen mähte.

In einer Ecke des Gartens fand sich ein kleines Café, das wir gerne aufsuchten. Wir hatten unsere Runde um das Gelände beendet und festgestellt, dass es Zeit für Mittagessen war. In diesem Café hofften wir fündig zu werden. Bereits bei der Annäherung bat uns ein Mitarbeiter vor der Tür enthusiastisch herein, doch wir wollten nicht irgendetwas. Also fragten wir zuerst, ob sie neben Erfrischungsgetränken auch Speisen anboten. Der Mensch vor der Tür sah uns erst einmal verständnislos an, bevor er die Frage verdaute und dann leider verneinte. Für uns hieß dies, dass wir weitersuchen mussten.

So verließen wir beschwingt, aber hungrig das Gelände und sahen uns um. Blanke Häuserzeilen starrten uns entgegen. Einige Autos fuhren auf der Straße vorbei. Kein Hinweis auf ein Lokal in der Nähe. Um nicht ziel- und orientierungslos durch die Gegend zu stapfen, wie wir es in Osaka gemacht hatten, beschlossen wir die Einheimischen um Hilfe zu bitten. Wir gingen zur Information und fragen, ob uns jemand sagen könne, wo es ein Restaurant in der Nähe gäbe. Wieder starrten uns ausdruckslose Augen entgegen, bevor wir ein Nein zu hören bekamen. Wir fragten weiter, doch ohne Erfolg. Letzten Endes mussten wir auf eigene Faust aufbrechen und unser Glück in den Straßen Kyotos versuchen.

Keine 100 Meter weiter fanden wir an einer großen Kreuzung ein einsames Restaurant, vor dem eine kleine Menschentraube stand. Es war Mittagszeit, es war viel los. Einige der Leute entschieden sich, dass sie nicht länger warten wollten und gingen weiter. Wir wollten dieses Risiko nicht eingehen, zumal die Speisekarte draußen vielversprechend aussah. So warteten wir nur wenige Minuten, bevor ein Keller heraussprang, uns nach der Anzahl fragte und uns herein bat.

Leider waren derzeit nur Plätze an der Theke frei, weshalb wir in einer Reihe nebeneinander saßen und uns nicht so gut unterhalten konnten. Aber wir waren vorwiegend wegen des Essens hier, so dass es letzten Endes nicht so schlimm war. Die Speisekarte bot Nudelsuppenvariationen in Hülle und Fülle, doch ich befürchtete, dass es für meinen ausgehungerten Magen nicht genug sein würde. Also bestellte ich neben meiner Portion Ramen noch Gyoza und frittiertes Hähnchen dazu – selbstverständlich für alle.

Es war hervorragend, deliziös. Wir bekamen unsere Bestellung sehr schnell, sie war heiß und gut abgeschmeckt. Außerdem beinhaltete die Portion alles, was ich zu dem Zeitpunkt begehrte. Mein Lob an den Chef.

Da wir gerade wieder beim Thema Essen sind, hole ich jetzt weiter aus, was meine Gewohnheiten in Kyoto betraf.

Im Gegensatz zu anderen Orten, an denen wir während unserer Reise verweilt hatten, kochten wir in Japan überhaupt nicht. Das, was Kochen am nächsten kommt, war die tägliche Zubereitung von Tee. In den Supermärkten nicht weit von OKI’s Inn gab es eine recht gute Auswahl an Fertiggerichten, die man wahlweise warm oder kalt essen konnte. Zum Frühstück holten wir uns meist irgendetwas Sushi-Artiges, während ich abends mal dies, mal das kaufte. Auch wenn ich das Essen nicht schlechtreden möchte, so erfüllte es doch nicht so ganz meine Standards, was vor allem an der Temperatur lag. Ich hatte mich dermaßen an glühend heiße Speisen gewöhnt, dass mir der kalte – oder im besten Fall lauwarme – Reis langweilig vorkam. Selbst wenn ich mir die Gerichte aufwärmte, was der Einfachheit halber in der Mikrowelle geschah, boten sie kein nennenswertes Geschmackserlebnis. Ich versuchte verschiedene Variationen und Kombinationen, doch letzten Endes vermisste ich frisches Bibimbap.

Um die Ecke gab es allerdings eine europäische Bäckerei, die – im Gegensatz zu Tous les Jours – diese Bezeichnung tatsächlich verdiente. Wir holten uns zwei Teilchen aus Blätterteig, die mit Früchten belegt waren.

Natürlich kamen wir nicht umhin die japanische Burgerkette, Mos Burger genannt, zu unseren Mahlzeiten zu zählen. Was sofort auffiel, war die Tatsache, dass die Burger viel zu klein waren. Das reichte ja gerade mal als Vorspeise.

Es gab Teriyaki-Burger, weil diese von uns als Synonym für das Land betrachtet wurden. Kurze Zeit später musste ich noch etwas mehr essen.

Mittlerweile war uns Spiel „Finde die Koreaner“ ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, doch wir fügten eine neue Dimension hinzu. In Kyoto trafen wir auf immer mehr Asiaten, die weder koreanisch, japanisch, noch chinesisch aussahen. Etwas stimmte nicht. Es ergab irgendwie keinen Sinn – bis wir sie reden hörten. Es handelte sich bei diesem Typ offensichtlich um Amerikaner asiatischer Herkunft. Das machte die Sache wieder einfach.

Wir besuchten ebenfalls den Yasaka Schrein, der unweit unserer Herberge war. Dort fanden wir Gebäude verschiedener Stilrichtungen nebeneinander aufgestellt. Am Eingang begrüßte uns ein großes rot-weißes Tor, das hoch erhoben auf einer Treppe stand. Eine Löwenstatue hielt mahnend alles Böse fern.

Dahinter fand man allerdings viele Gebäude, die aus dunkelbraunem Holz bestanden und mit Gold verziert waren. Einige kleinere Bauwerke waren nur lose zusammengezimmerte Bretterbuden, bei denen wir Angst hatten, dass sie bald auseinanderfallen würden. Wiederum andere Bauten hingegen mischten beide Stile.

Wir drehten eine große Runde, liefen Treppen rauf, Treppen hinunter, gingen um Hauptgebäude herum, um uns Verstecktes anzusehen, beobachteten Leute, wie sie beteten, fanden den Zugang zum Park, um festzustellen, dass dieser den Schrein mit dem Chion-in Tempel verband, drehten wieder um und verließen das Gelände wieder.

Wir fanden eine Straße, auf der es zu beiden Seiten relativ breite Fußgängerwege gab. Geschäfte verschiedener Art säumten den Fahrbahnrand, während eine schöne Dekoration zum Schlendern einlud. Die Dächer erlaubten es zudem bei Wind und Wetter von Geschäft zu Geschäft zu bummeln. Franziska fand einen Hello Kitty Laden, den sie unbedingt von innen sehen wollte. Allerdings überraschte es mich sehr, wie wenige Restaurants wir trotz so viele Einkaufsmöglichkeiten vorfanden.

Wir machten uns recht frühzeitig Gedanken darüber, wie wir von Kyoto nach Tokyo kommen würden. Ursprünglich war eine Fahrt mit der Bahn angedacht, doch nach unserer Erfahrung mit der JR und den horrenden Preisen erwogen wir Alternativen. Franziska fand in einem Internetforum, dass Busse durchaus günstiger als die JR waren, leider aber auch länger brauchten. Der Shinkanzen mag schnell sein, günstig ist er auf keinen Fall. Das japanische Äquivalent eines Inter City Buses klang auf einmal recht verlockend. Nach weiterer Recherche fand meine Reisebegleitung allerdings nur einen Busanbieter, der seine Website auch in englischer Sprache gestaltet hatte, so dass uns eine Buchung möglich wurde. Das war doch arg suspekt. Wir fragten freundlich bei unseren Herbergsbesitzern nach, doch diese bestätigten uns, dass es sich um eine seriöse und zuverlässige Seite handelte. In Japan schien sie bekannt zu sein.

Somit fiel unsere Wahl auf den Willer Express Busdienst. Wir folgten den Anweisungen auf der Website, buchten unsere Tickets, bekamen eine Bestellbestätigung und dachten uns, dass wir damit einfach zur Bezahlung fortschreiten könnten. Wir vergaßen offensichtlich, dass wir es mit einem japanischen Verkehrsunternehmen zu tun hatten.

Als Ausländer hatte man bei der Wahl der Zahlungsmethoden nur eine äußerst eingeschränkte Wahl, nämlich keine. Es sei denn, ein Freund zahlte. Da wir keine solchen Freunde in Kyoto hatten, blieb uns nichts anderes übrig, als die Zahlung per Einzahlung an einem bestimmten Automaten in einem gewissen Geschäft, 7/11, vorzunehmen. Als wir am nächsten Tag unterwegs waren, wollten wir das unbedingt schnell erledigen, weshalb wir in ein 7/11 einkehrten und es dort versuchten. Wir hatten immerhin die Buchungsnummer dabei.

Das Problem fing aber schon damit an, dass der Automat genauso viel Englisch konnte, wie der durchschnittliche Japaner. Wir klickten uns durch das Menü, bis wir einen passend scheinenden Punkt fanden. Dort sollten wir die Buchungsnummer eingeben. Das klang machbar. Gesagt, getan, wir kamen zum nächsten Menüpunkt. Jetzt wollte das Gerät unsere Festnetznummer. Auch diese hatten wir wohlweislich mitgenommen, weil wir sie schon bei der Buchung brauchten. Allerdings war die Sache nicht ganz so einfach, denn es gab zwei Felder, in die man etwas eintrag en konnte, und keines davon hatte eine englische Überschrift. An diesem Punkt fragen wir eine der Verkäuferinnen, weil wir nun wirklich nicht wussten, was wir hier angeben sollten.

Das darauf folgende Problem bestand darin, eine Verkäuferin zu finden, die Englisch sprach. Wir brachten den ganzen Laden in Aufruhr, weil die Angestellten uns zum einen helfen wollten, es zum anderen wegen der Sprachbarriere nicht konnten. Endlich fand sich eine junge Dame, die zumindest einige zusammenhängende Sätze zustanden brachte, so dass sie an die Front geschickt wurde. Sie zeigte Franziska, wie der Automat funktionierte.

Es begann mit demselben Menü, das meine Reisebegleitung auch schon selbst gefunden hatte. Sie gaben gemeinsam die Buchungsnummer ein, es erschien wieder die Aufforderung eine Telefonnummer einzutippen. Die Verkäuferin versuchte es ohne und erzielte einen Abbruch. Es ging von vorne los. Diesmal gab sie sie in eines der Felder ein, doch das führte dazu, dass man seine ganze Adresse eingeben musste. Diese hatten wir nicht. Es ging einige Male hin und her, die Verkäuferin versuchte verschiedene Fälder, wir hatten verschiedene Nummern (Buchungs- und Belegnummer), doch nichts half. Früher oder später kamen wir an einen Punkt, an dem uns Daten fehlten. Dass der Automat nicht auch noch unser Sternzeichen wissen wollte, war alles. Es ging so weit, dass ein Kunde sich dazu gesellte und uns zu helfen versuchte.

Nach einer Viertelstunde gaben wir auf. Wir bedankten uns recht freundlich bei der Verkäuferin, holten uns noch einen Snack, um uns erkenntlich zu zeigen, und zogen wieder von dannen. Das Ziel war das Hostel, um uns zu erkundigen, wie wir denn nun die Tickets bezahlen konnten. Der Einfachheit halber fragten wir die gerade anwesende Inhaberin. Sie meinte, dass es für gewöhnlich sehr einfach sei, man aber unbedingt Bargeld brauche. Wir sahen uns verwirrt an.

An diesem Punkt ging Franziska noch einmal die Mail durch. Irgendwo im Text fand sie dann einen Passus, der besagte, dass man die Buchung erst via angegebenem Link bestätigen musste, bevor die Buchungsnummer aktiviert wurde. Also taten wir dies. Wenige Minuten später brachen wir zum nächsten 7/11-Markt auf, um unsere Tickets endlich käuflich zu erwerben. Wir standen vor dem Automaten und stellten fest, dass er gar kein Bargeld annahm. Es gab nur einen Schlitz für eine Karte. Bevor wir jetzt irgendetwas falsch machten, stapften wir entmutigt und frustriert zurück ins Hostel.

Eben in dieser Verfassung schlugen wir vor der Inhaberin auf. Um dieses Mal ganz sicher zu gehen, dass nichts schiefging, baten wir unsere Retterin in Not, dass sie uns doch zum nächsten 7/11 begleitete – er war eh um die Ecke.

Wir kamen also in den nächsten Laden reinspaziert, gingen zielgerichtet zum Automaten, stellten uns dämlich davor und begannen von neuem unser Ticket zu bestellen. Genauer gesagt war es unsere hilfreiche Begleitung, die dies alles erledigte: Buchungsnummer, Telefonnummer, plötzlich änderte sich der Bildschirm, so weit waren wir beim letzten Mal nicht gekommen. Ich fühlte mich, als hätte ich ein neues Level in einem Videospiel freigespielt. Unsere Herbergsmutter tippte noch schnell auf einige Buttons, die auf dem Bildschirm aufpoppten, und dann waren wir wieder am Anfang. Tickets hatten wir immer noch nicht.

Versiert in diesen Angelegenheiten bückte sie sich und holte aus einem Fach einen Beleg hervor. Das war immer noch nicht das Busticket, sondern der Buchungsbeleg, mit dem wir zum Verkäufer gehen mussten. Erst als wir an der Kasse den ausstehenden Betrag beglichen hatten, druckte dieser uns die Fahrkarten aus. Wir waren fertig. Aber immerhin stand unserer Reise nach Tokyo nichts mehr im Wege. Damit auch nichts mehr schief ging, packten wir die Fahrkarten sorgsam weg.

Selbstverständlich lernten wir nichts aus unseren bisherigen Abenteuern mit den japanischen öffentlichen Verkehrsmittel und beschlossen daher einen Ausflug zu einem etwas weiter entlegenen Schrein zu unternehmen. Des Komforts wegen entschieden wir uns für den Schienenweg, um unserem Ziel wenigstens ein bisschen näher zu kommen. Es war drückend heiß an diesem Tag, die Sonne schien von einem herrlich blauen Himmel auf uns herab und weit und breit war keine Klimatisierung in Sicht. Dennoch wollten wir uns dieses Wunderwerk nicht entgehen lassen. Immerhin wurde der Fushimi Inari-Taisha Schrein immer wieder lobenswert erwähnt und von vielen Reisenden sowie Einheimischen empfohlen.

Leider lag dieser Schrein nur ein ganz klein bisschen außerhalb des vergrößerten Bereiches auf unserer Stadtkarte, weshalb wir zwar wussten, an welcher Haltestelle wir auszusteigen hatten. Aber die Strecke von der Haltestelle bis zum tatsächlichen Schrein war ein kleines Rätsel für uns. Darüber hinaus nahmen wir die U-Bahn anstatt der JR-Linie, wodurch wir noch ein kleines bisschen weiter von unserem Ziel entfernt ankamen. Wir verließen uns einfach auf unserem Orientierungssinn.

Als wir an der Haltestelle ankamen, begrüßte uns nichts. Kein Schild, kein Hinweis, kein Wegweiser, keine Touristeninfo, nichts, das in irgendeiner Weise hilfreich gewesen wäre, diesen Schrein zu finden. Wahrscheinlich rechnete hier, so weit von der Sehenswürdigkeit, niemand mit einem neugierigen Touristen. Also schlugen wir irgendeine Richtung ein und stolperten über leere Straßen. Auch wenn die Karte nicht jede einzelne Gasse und Straße aufzeigte, hatten wir doch eine grobe Richtung, in der wir uns orientieren konnten.

Nach einiger Zeit, einigem Irren und keinem Menschen, dem wir unterwegs begegneten, kamen wir in einen belebteren Teil der Stadt, der schon eher den einen oder anderen Touristen gesehen hatte. Kleine Läden zierten hier die bürgersteiglosen Straßen. Wir überquerten Gleise und sahen die JR-Haltestelle unweit. Es schien der richtige Weg zu sein.

Als wir auf eine belebte Fußgängerzone stießen, war jeder Zweifel verflogen. So folgten wir nunmehr dem mehr als deutlichen Weg zusammen mit den Menschenmassen, die sich langsam ansammelten. Unser Weg zum Fushimi Inari-Taisha Schrein war geebnet.

Einige Worte zu eben diesem Schrein. Das Besondere an ihm ist die schiere Anzahl an hintereinander platzierten roten Toren. Sie drängen sich so dicht an dicht, dass man stellenweise durch einen roten Tunnel geht, der nur durch wenige Lücken ein bisschen Sonnenlicht durchlässt. Diese Tore gibt es in verschiedenen Größen. Einige sind nur so klein, dass sie über einem Grabstein stehen; andere sind so groß, dass eine Kutsche hindurchpassen würde. Das ganze Konstrukt stand auf einem Berg.

Am Anfang begrüßte uns ein riesiges Tor. (Nein, dies war nicht der Haupteingang.)

Ohne Unterbrechung zogen wir weiter, um uns diese Sehenswürdigkeit zu Gemüte zu führen. So stapften wir Steigungen empor, erklommen Treppenstufen, passierten Bäume, Skulpturen, ausgetrocknete Bachläufe und bestaunten die wirklich endlos scheinende Flut an roten Toren. Irgendwo in der Mitte gab es einen Friedhof neben einem See, um den herum einige Souvenirläden angelegt waren. Wir entschieden uns für eine Pause.

Leute kamen uns entgegen, Leute gingen wieder. An manchen Stellen gab es zwei verschiedene Wege, einen für jene die rauf gingen, den anderen für jene, die wieder runter kamen. Aber größtenteils geriet man einfach immer wieder in den Gegenverkehr.

Während wir einer Schildkröte beim Schwimmen zusahen, überdachten wir unsere Situation. Es war heiß, wir waren erschöpft, ich bekam Hunger, und obwohl es Läden in unmittelbarer Nähe gab, bot keiner davon eine gute Mahlzeit an. Dabei hatten wir erst die Hälfte der Strecke hinter uns gelassen. Man musste bedenken, dass wir die gleiche Anzahl von Schritten, die wir gekommen waren, auch wieder zurückgehen mussten. So entschieden wir uns für den Rückweg, denn unten gab es Restaurants und Eisdielen. Nach einer kurzen Erfrischung zogen wir weiter, denn leider fanden wir in der Nähe des Schreins kein Lokal, das uns ansprach.

In der Innenstadt gab es einen Bereich, der auf der Karte hervorgehoben war. Dort fanden sich Geschäfte und Einkaufspassagen. Es war unser nächstes Ziel. In der Hoffnung ein interessantes Restaurant zu finden, begaben wir uns zum Nishiki Food Markt. Eine kurze Fahrt mit der Bahn, einige Schritte zu Fuß gelaufen, schon waren wir da und schlenderten durch eine teils überdachte Einkaufspassage.

Leider bestand der Nishiki Food Market hauptsächlich aus Geschäften, die Essen in ihrer rohen Form verkauften. Außer einigen Snacks fanden wir nichts, was wir hätten sofort verzehren können. Die Suche ging also weiter. Ich gestehe ehrlich, dass ich an diesem Punkt nicht mehr so ganz aufnahmefähig war, da mein Magen mir das Zepter aus der Hand nahm und einen klaren Kurs steuerte.

Wir verlagerten unsere Suche auf eine Parallelstraße, auf der wir zwar viele prunkvolle Gebäude, aber nur wenige Lokale fanden. Was dies Gebäude beherbergten, vermochte ich nicht herauszufinden, da ich stark abgelenkt war.

Doch wir weigerten uns aufzugeben. Irgendwo hier musste es doch etwas zu essen geben. Mittlerweile hätte ich mich sogar mit McDonald’s zufrieden gegeben. Glücklicherweise musste es nicht so weit kommen, denn wir fanden die japanische Alternative, Mos-Burger.

Nach dieser Stärkung war meine Abenteuerlust von neuem entfacht und ich sah mich in der Lage, dem Trubel dieser Großstadt entgegenzutreten. Franziska hatte herausgefunden, dass sich in der Nähe ein Bento-Shop befand, den sie gerne persönlich aufsuchen wollte. Wir kannten die ungefähre Lage und hatten eine Stadtkarte dabei – Es konnte nichts mehr schief gehen. Nach einigem hin und her, standen wir in dem gesuchten Laden und meine Reisebegleitung schaute sich neugierig um.

Als nächstes kehrten wir in die angrenzende, überdachte Einkaufspassage, um uns dort die verschiedenen Geschäfte anzusehen.

Bei dieser Gelegenheit kehrte ich in eine der zahlreichen Pachinko-Hallen ein. Für all jene, die nicht im Bild sind: Pachinko ist ein Glücksspiel, bei dem man kleine Metallkugeln in einen Automaten wirft. Je nachdem, wo sie landen, kann man etwas gewinnen. In Spielhallen stehen dutzende, ja sogar hunderte dieser Automaten nebeneinander, so dass ein enormer Lärm entsteht. Aus eben diesem Grund wollte ich einmal in so ein Geschäft gehen. Besagte Halle hatte zwei Eingänge, die beide durch solide Glastüren geschlossen waren. Ich betrat die Halle durch Eingang 1 und verließ sie wieder durch Eingang 2. Der ganze Weg war nicht mehr als fünf Meter lang, trotzdem hatte ich nach dieser kurzen Zeit bereits Schwierigkeiten mit meinem Gehör. Als ich wieder in der verhältnismäßig ruhigen Einkaufspassage war, brauchte ich einem Moment, um mich zurechtzufinden. Glücklicherweise war meine Reisebegleitung nicht einfach zu übersehen. Ich verstehe nicht, wie Leute es über mehrere Stunden in solchen Hallen aushalten.

Glücklicherweise war die Einkaufspassage unweit vom OKI’s Inn entfernt, so dass wir uns zu Fuß auf den Heimweg begaben. Nun gut, vielleicht übertreibe ich hier ein bisschen. Immerhin waren wir noch 20 Minuten zu Fuß unterwegs, aber das war für uns keine nennenswerte Entfernung.

Während unseres Aufenthaltes in Kyoto trug es sich zu, dass ein Taifun Japan streifte. Schon tags zuvor verdunkelten dräuende Wolken die Ankunft dieses Wetterphänomens. An besagtem Tag war es denn dunkel, schwarze Wolken hingen tief, Regen fiel, starker Wind machte Ausflüge zu einer Qual, es kühlte merklich ab – und der Sturm traf Kyoto nicht einmal, denn es war nur ein Ausläufer. Weiter im Süden hatten die Leute mit der prallen Gewalt des Taifuns zu kämpfen. Also entschlossen wir uns den Tag im Hostel zu verbringen und nur raus zu gehen, um etwas zu essen zu kaufen. Auch so war es ein angenehmer Tag. Wir saßen im geräumigen Wohnzimmer und unterhielten uns mit fast allen Gästen. Bei der Gelegenheit lernten wir auch die Katzen der Hostelinhaber kennen.

Ninja Museum

Ganz groß auf unserer To Do-Liste Japan stand „Iga“. Besser gesagt das Ninja-Haus, das dort stand und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Leider befürchteten wir zwischendurch immer wieder, dass wir dort nie ankommen würden, weil wir den Passierschein A38 nicht erhalten hatten. Glücklicherweise waren die Instruktionen, also die Verbindung, die die Managerin unseres Hostels rausgesucht hatte, Gold wert. Es stand alles drauf, was wir wissen mussten, so dass wir uns dazu entschlossen, dieses Abenteuer in Angriff zu nehmen (siehe oben).

So brachen wir eines Morgens auf, um diese Fahrt von mehr als zwei Stunden auf uns zu nehmen, um einem Mythos hinterher zu jagen, der uns hoffentlich in vollem Ausmaß amüsieren würde. Da die Umsteigezeiten nicht sonderlich lang waren, was man durchaus auch als Vorteil verstehen konnte, fragten wir bei jeder Gelegenheit nach, welchen Zug wir denn nun tatsächlich nehmen mussten – um auf jeden Fall anzukommen. Dieses Bedürfnis hatte ich nie in Seoul oder Busan verspürt, aber hier waren wir schließlich in Japan.

Nach einer langen Fahrt, auf der wir entschieden zu viel Spaß auf Kosten der Japaner hatten, kamen wir am Bahnhof Uenoshi an. Von dort aus mussten wir unseren Weg zu Fuß fortsetzen. Das war nur halb so wild, dachten wir uns, zumal wir eine Touristeninformation nicht weit vom Bahnhof fanden. Dort bekamen wir auch eine Karte mit eingezeichnetem Weg zum Museum – allerdings war diese ausschließlich auf Japanisch. Nicht so schlimm, denn es fanden sich überall Hinweise darauf, ob wir noch auf dem richtigen Weg waren. Es gab Schaufensterpuppen, die wie Ninjas gekleidet waren und sich gut sichtbar versteckten; Ninjas waren an Wände gepinselt; sogar auf und in dem Zug, der nach Iga führte, waren überall Ninjas drauf. Wir brauchten nur einen kurzen Anstoß in die richtige Richtung. Außerdem musste man nur 10 Minuten zu Fuß den Berg rauf gehen.

Oben angekommen legten wir erst einmal eine kurze Rast mit Snacks ein. Dann begaben wir uns zu Ticketschalter, nur um weiteren Fragen gegenübergestellt zu werden. Da gab es verschiedene Eintrittskarten für verschiedene Sehenswürdigkeiten. Was uns hauptsächlich interessierte, war das Ninja-Haus, das Museum dazu nahmen wir gerne noch mit. Das Uneo Schloss hingegen stand nicht sonderlich weit auf unserer Prioritätenliste, tatsächlich wussten wir bis dahin gar nicht, dass es da stand. Die Ninja-Show fand ich nicht zwingend notwendig, doch da man dafür eh separat bezahlen musste, wollten wir uns spontan entschließen. Noch war genug Zeit, sich ganz und gar dem Museum zu widmen.

Was hier so einfach als Aufschlüsselung aller möglichen Optionen aufgeführt ist, war tatsächlich hart erarbeitet, denn keine der beiden Damen am Schalter sprach genug Englisch, um uns die aufkommenden Fragen zu beantworten. Ich fühlte mich wie in der Touristeninformation in Hongdae. Wir wollten doch nur wissen, welches Ticket wir kaufen mussten. Nachdem sie unsere Frage verstanden hatten, versuchten sie es mit Händen und Füßen sowie einigen Informationsmaterialien – und hatten Erfolg. Wir erfuhren, was wir wissen mussten.

So stürzten wir uns ins Abenteuer und Vergnügen. Es begann damit, dass uns eine Tüte für unsere Schuhe in die Hand gedrückt wurde – natürlich muss man Schuhe im Haus ausziehen. In diesem Ninja-Haus, das aus nur zwei Räumen bestand, gab es jede Menge zu sehen. Da wir die einzigen beiden (sichtbaren) Ausländer dieser Gruppe waren, machte sich niemand die Mühe irgendetwas auf Englisch zu erklären. Somit kann ich wenig zum Inhalt der Ansagen machen. Aber für die visuellen Demonstrationen brauchte man wenige Sprachkenntnisse.

Es war alles dabei, was einem den Tag versüßt: Verstecke hinter Wänden, Regale, die zu Leitern umfunktioniert wurden, Geheimtüren, falsche Böden, Verstecke unterm Fußboden. Es war herrlich. Die Damen wussten schon, was sie taten, auch wenn internationale Präsentationen nicht zu ihren Stärken zählten.

Sie begann damit, dass sie nonchalant gegen eine Wand lief – und hinter ihr verschwand. Es war eine Drehtür, die als Wand getarnt war. Bis in die kleinsten Details, Maserung und Kratzer, waren beide Seiten dieser Wand-Tür identisch. So plötzlich, wie die Dame verschwunden war, tauchte sie auch wieder auf. Dabei war es nicht nur wichtig zu wissen, wo die Wand war und dass sie sich bewegte, sondern auch wann man sie wieder zum Reinrasten bringen musste. Denn sie bewege sich sanft und geräuschlos in ihren Angeln.

Die Dame zeigte uns Verstecke hinter den Wänden, aus denen man den ganzen Raum überblicken konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Eine Garderobe konnte zu einer Leiter umfunktioniert werden und wenn man oben im Zwischenboden verschwunden war, zog man sie einfach wieder hoch.

Ein Teil einer Außenwand schien stabil, doch trog dieser Eindruck. Denn wenn man zwei Bolzen kurz anhob, hatte man eine Tür. Aus einer vermeidlichen Sackgasse wurde ein Weg in die Freiheit. Mehr und mehr solcher Kleinigkeiten wurden uns dargeboten. Es machte Spaß den geübten Darstellern zuzusehen, wie sie mühelos verschwanden, auftauchten und Sachen aus dem Nichts herzauberten. Als sie mit ihrer Demonstration fertig waren, vierließen wir das Haus auf der anderen Seite wieder.

Dann begaben wir uns in das tatsächliche Museum, in dem verschiedene Ausstellungsstücke und Erläuterungen dem Besucher das Leben der Ninjas näher erläuterten. Wie viel davon Tatsachen und wie viel Fiktion waren, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls war es äußerst interessant.

Da der Tag noch jung war und wir sonst nicht mehr viel zu tun hatten, beschlossen wir uns die Ninja-Show doch noch anzusehen. Eine gute Wahl. Wir bekamen einen guten Platz in zweiter Reihe, so dass wir eine hervorragende Sicht auf die Bühne hatten. Zu Anfang erklärte ein Ninja irgendetwas, aber wir waren mal wieder außen vor. Erst bei den Anweisungen bezüglich Fotografie und Filmen schnappten wir genug englische Begriffe auf, um zu wissen, dass man bitte kein Blitzlicht verwenden sollte und Filmen gänzlich untersagt wäre. Irgendwann während der Show fragte uns einer der Artisten, ob wir irgendetwas auf Japanisch verstanden. Wir guckten groß und schüttelten den Kopf, woraufhin er einige Erklärungen auf Englisch abgab. Das war äußerst hilfreich, allerdings bestand sein Englisch auch mehr aus Händen und Füßen als aus zusammenhängenden Sätzen. Trotzdem war ich froh über seine Bemühungen.

Allgemein war es für die Show nicht notwendig, da man auch mit gesundem Menschenverstand und den Informationen aus dem Museum sehr weit kam. Bevor alles allerdings richtig losging, warnte Franziska mich, ich solle mich gefälligst mit meinem Gelächter zurückhalten. Schon kurze Zeit nach Beginn der Show wurde deutlich, dass das gar nicht möglich gewesen wäre, weil diese Artisten sich selbst oder die Ninjas in keiner Weise ernst nahmen.

Es begann mit einem einfachen Shinobi, der sich traditionell verbeugte, verschiedene Handzeichen machte, sein Schwert in den Gürtel steckte und erst einmal zwei Tamashegiri fachmännisch zerteilte.

Bereits bei diesem Ereignis waren Franziska und ich enttäuscht. Nicht von der Vorstellung, nein, sie war sehr amüsant. Es waren die Zuschauer, die uns negativ auffielen. In Korea wäre dieser Mann mit einem Schwall erstaunter „Ohhs“ und „Ahhs“ belohnt worden. Aber die Japaner nickten nur und gafften weiter. Sogar der Applaus war verhalten. Obwohl ich doch eher überrascht sein sollte, dass ich überhaupt noch überrascht war. Immerhin hatten die Japaner die Vorführung im Ninja-Haus ebenso trocken hingenommen. Es erinnerte mich stark an eine Vorführung in Deutschland, bei der man auch bis zum Ende wartet, bis man seine Freude an der Vorstellung am Schluss durch Applaus kundtun durfte – und ich stockte. Noch so ein Punkt, in dem diese beiden Länder sich so gut verstanden. Mir war es zu steril.

Daraufhin folgte eine Demonstration von Kletterkünsten, indem ein junger Mann sein Schwert als Kletterhilfe benutzte. Er war wirklich gut. Natürlich hätte man für die Höhe keine Hilfe benötigt, aber es ging hier um eine Demonstration.

Ein Showkampf zwischen zwei Ninja entlockten den Japanern dann doch das eine oder andere Lachen, doch befürchte ich, dass wir dummen Ausländer doch den ganzen Laden mit unseren amüsierten und sehr lauten Zwischenrufen aufmischten. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass die ganze Vorstellung allein der Unterhaltung diente – historische Richtigkeit stand definitiv nicht an erster Stelle, wobei ich nicht unterstellen möchte, dass sie hier einem einen Bären aufbanden.

Erst als ein großer Ninja zwei bis drei Shuriken auf einmal in eine Holzwand warf, hörte man erste anerkennende Ausdrücke des Erstaunens. Endlich kam auch Gelächter auf, als ein Ninja sich als Straßenkünstler verkleidete und mit seinen Kunststückchen anfing. Er schaffte es nicht nur einen Ball auf seinem Schirm zu balancieren und darüber rollen zu lassen, nein, er vollführte das gleiche Spielchen mit einer Münze. Es war wirklich beeindruckend. Koreaner wären spätestens an dieser Stelle vor Bewunderung von den Stühlen gefallen.

Als nächstes kam eine Dame auf die Bühne, die in einer geschmeidigen Bewegung ihre Querflöte in ein Blasrohr verwandelte. Sie ließ einen Ballon zerplatzen, erklärte einiges zu ihrem Instrument (natürlich in japanischer Sprache) und suchte sich jemanden aus dem Publikum, um an der Demonstration teilzunehmen. Mich.

Da stand ich nun, ich armer Tor, und wusste nicht, wie mir geschah. Vor allem wusste ich nicht so recht, was sie von mir wollten. Man erklärte langsam – sowohl an mich als auch ans Publikum gewandt –, dass ich nun ebenfalls versuchen sollte, einen Luftballon mit Hilfe des Blasrohrs zum Platzen zu bringen. Die Dame fragte mich, woher ich käme, also antwortete ich wahrheitsgemäß. Dann zeigte sie mir, was ich tun sollte. So nahm ich Aufstellung, befolgte die Anweisungen des Personals und pustete. Leider verfehlte mein Geschoss den Luftballon um ein gutes Stück – aber ich traf die Matte. Im nächsten Anlauf durfte ich näher dran. Dieses Mal traf ich den Ballon, allerdings prallte das Geschoss daran ab und landete auf dem Boden. Ich hätte mich vor Lachen beinahe weggeschmissen, riss mich dann aber lieber am Riemen. Es war eine urkomische Situation.

Als Geschenk erhielt ich einen Gutschein für das Werfen mit Wurfsternen, also Shuriken. Vorerst durfte ich mich allerdings auf meinen Platz setzen und den Rest der Show genießen.

Es folgte eine Darbietung mit Seil vs. Schwert. Der Ninja mit dem Seil gewann gegen sein Schwert schwingendes Pendant, was dank einer ausgefallenen Choreographie dramatisch und überzeugend wirkte.

Zu Schluss traten noch zwei Schwertkämpfer gegeneinander an. Auch hier waren die einstudierten Bewegungen sehr gut gemacht und hervorragend in Szene gesetzt. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass der Verlierer so viele Hiebe, Stiche und Schnitte nicht überlebt hätte. Wenn er spätestens beim zweiten Streich noch immer Stand, verstand sein Gegner sein Handwerk nicht. Wie dem auch sei, der junge Mann starb lang, gekonnt und theatralisch. Es war eine Augenweide. Ich war begeistert und dankte Franziska mehrfach für diese grandiose Idee.

Natürlich löste ich meinen Gutschein ein. Beim „Schießstand“ gab es verschiedene „Klassen“. Da gab es einen Wurfstand für Kinder, der den Kleinen je nach Alter und / oder Größe eine andere Entfernung zum Ziel zumutete. Es war erstaunlich, wie wenige Berührungsängste die Japaner mit dieser Waffe hatten. Da wurden Knirpse von unter einem Meter und bestimmt weniger als acht Jahren an den Stand gelassen, als ob man Süßigkeiten verteilen würde. Gleichzeitig wuselten die Kleinen neben den Erwachsenen, während diese ihre Geschosse abwarfen. Niemand schien sich Sorgen um die Sicherheit zu machen.

Bei den Erwachsenen unterschied man zwischen Männern und Frauen. So stellte ich mich brav in die Damenreihe, die nur aus mir bestand, nickte bei den Instruktionen des Einweisers dumm, weil ich kein einziges Wort verstand, wog einen Stern nach dem anderen in der Hand und warf sie der Reihe nach auf die Zielscheibe. Zwar traf ich nie ins Schwarze, war mit 70 Punkten aber besser dabei als die meisten anderen.

Im Nachhinein erfuhr ich dann, dass man bei Erreichen einer gewissen Punktzahl ein Poster geschenkt bekommen hätte. Das kommt davon, wenn man die Sprache nicht spricht und kein Wort versteht. Trotzdem war es ein riesiger Spaß.

Damit erklärten wir den Tag für beendet und machten uns auf den Rückweg. Gerade zur richtigen Zeit, wie sich herausstellte, denn kaum saßen wir im Zug, setzte der Regen ein.

Als wir dann schneller als erwartet in Kyoto ankamen, wollten wir die günstige Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern uns gleich nach Fahrkarten für einen Ausflug in die Region erkundigen.

Dieser Teil der Erzählung verdient eine eigene Überschrift:

Wie wir versuchten eine Fahrkarte zu bekommen – oder die Suche nach dem Passierschein A38.

Im Internet hatten wir von einem Regionalpass, dem Kansai Area Pass, gelesen, mit dem man für relativ wenig Geld den ganzen Tag durch die Gegend tingeln konnte. Außerdem wollten wir noch einmal persönlich fragen, wie viel eine Fahrt mit dem Zug nach Tokyo kosten würde. Da wir mittlerweile aber mit dem chaotischen japanischen Schienensystem vertraut waren, wussten wir nicht, wo wir danach fragen konnten. Um unsere Suche abzukürzen – dachten wir uns – und kein unnötiges Risiko einzugehen, sprachen wir die erstbeste Information an, auf die wir trafen. Wir nahmen an, die Leute wüssten, wo ein JR Schalter wäre, denn immerhin arbeiteten sie in diesem Gebäude. Wie eingangs erwähnt waren wir gerade erst angekommen und hatten keine Ahnung von der Lage, Konstruktion oder Größe dieses Gebäudes, das sich unschuldigerweise „Hauptbahnhof“ nannte.

Den kärglichen Anweisungen des Mitarbeiters folgend gingen wir einmal quer durch die Halle, um dort die Rolltreppe hoch zu fahren. Englisch war nicht die Stärke dieses Japaners, aber wir waren in der Lage zu kommunizieren. Am Schalter angekommen, sahen wir schon ein Schild, das keine guten Nachrichten verheißen konnte. Hier wurden nur Fahrkarten für den heutigen Tag verkauft. Darüber hinaus waren die Englischkenntnisse dieses Angestellten sehr schlecht, so dass er uns nach dem ersten Satz an einen Kollegen verwies. Mit Händen und Füßen versuchte er uns den Weg möglichst genau zu beschreiben und wir nickten freundlich, bevor wir gingen. Die Rolltreppe runter, die Rolltreppe daneben wieder rauf, um die Ecke, durch den Ausgang der geschlossenen Fahrkartenzone, zum nächsten Schalter.

Der Herr, der uns nun gegenüber saß, verstand einige Schlüsselwörter auf Englisch, aber bei allem nicht die zusammenhängenden Sätze, die wir produzierten. Er verstand, wohin wir wollten. Er zeigte uns auch, wie viel das Ticket kosten würde. Er begriff aber nicht, dass wir uns über andere Pässe als den JR-Pass erkundigen wollten und dass wir noch andere Informationen suchten. Allem Anschein nach war das doch nicht der Schalter, den wir suchten. Bevor es noch weiter ausuferte, schickte er uns zu seinen Kollegen. Immerhin reichte sein Sprachvermögen, um uns den Weg zu erklären. Mittlerweile war ich so weit, es ihm hoch anzurechnen.

So kamen wir in die erste Filiale von Shinkanzen und JR. Vorher waren es nur einzelne Schalter mit einzelnen Mitarbeitern, aber hier fanden sich mehrere Leute auf einmal hinter der Theke. Auf die Frage hin, ob es eine günstigere Schienenverbindung nach Tokyo gab, antwortete man uns, dass es lange dauern würde. Es war der Punkt erreicht, an dem ich langsam die Geduld verlor und die Dame auf der anderen Seite dies zu spüren bekam. Ich sagte ihr deutlich heraus, dass es mich nicht interessiere, wie lange es dauerte, ich wolle den Preis wissen. Das war fast schon zu viel für diese zartbesaitete Asiatin, doch sie suchte uns einen Preis heraus und sagte anständig, dass die Fahrt 10 Stunden in Anspruch nehmen würde. Wir machten Fortschritte. Als es aber um den Kansai Area Pass ging, den wir haben wollten, konnte sie uns auch nicht mehr weiter helfen, so dass sie uns zu ihren Kollegen in einem anderen Teil des Gebäudes schickte.

Bei der nächsten Verkaufsstelle für Zugfahrkarten, der vierten mit der Überschrift Shinkanzen and JR mittlerweile, kamen wir einen Schritt weiter, auch wenn wir dabei zwei Schritte zurück machten. Ja, es gab diesen Tagespass, den wir wollten. Nein, wir konnten ihn nicht hier erwerben. Das Unternehmen JR West stellte diese Art von Tagespass aus. Um dorthin zu gelangen, mussten wir aus der Verkaufsstelle raus, rechts, die Rolltreppe hoch zur Fußgängerüberführung, auf der anderen Seite wieder runter, um dort eine Filiale aufzusuchen. Ich musste sehr tief durchatmen – mehrfach.

Wir nahmen diese Pilgerreise immer noch mit schweren Rucksäcken beladen auf uns. Auf der anderen Seite der Fußgängerüberführung angekommen blickten wir nach links, nach rechts, fanden einige nützliche Schilder vor und folgten diesen. Bei JR West angelangt bestätigte man uns, dass es diesen Pass gäbe, dass er auch den Preis hatte, den wir im Internet nachgelesen hatten und dass er von eben jenem Unternehmen ausgestellt wurde, in dessen Filiale wir uns gerade befanden. Allerdings war diese Stelle nicht dafür zuständig. Wir sollten in die zentrale Verkaufsstelle gehen, die rechts, die Rolltreppe runter im Erdgeschoss und dann noch einmal rechts anzufinden war. Ich wünschte, ich könnte ein passendes Emot-Icon einfügen, das meinen Gemütszustand zu diesem Zeitpunkt adäquat wiedergeben würde. Da dem nicht so ist, begnüge ich mich mit einer Umschreibung. Ich blinzelte den Sachbearbeiter nichtssagend an. Nach einiger Zeit lächelte ich freundlich, bedankte mich und wir verabschiedeten uns.

Da wir besagte Zentrale Verkaufsstelle nicht auf Anhieb fanden – ja, Kyoto Station an sich ist schon ein Labyrinth, da braucht man schon einen Kompass, um überhaupt den Ausgang zu finden, aber wenn man eine Fahrkarte will, sollte man Verpflegung mitnehmen –, kehrten wir in die Touristeninformation ein, um uns nach dem Weg zu erkundigen. Man händigte uns einen Lageplan des Gebäudes aus. An diesem Punkt akzeptiere ich nie wieder Witze darüber, dass ich mich in Gebäuden, insbesondere Kaufhäusern, verlaufen kann. Wenn ich mich in der Lotte Mall verlief, war ich zumindest sicher, dass ich überleben würde, bis meine Reisebegleitung oder das Sicherheitspersonal mich fand, denn es gab wirklich überall Verpflegung und alle Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens. Hier war ich mir nicht so ganz sicher. Wir brauchten tatsächlich einen Lageplan, um einen Schalter zu finden. Die Dame überließ uns zudem Stadtkarte, Informationsbroschüre, Sightseeing-Guide und Liniennetzplan. Ich würde ja gerne etwas Positives darüber schreiben, aber ich bin noch nicht durch.

Wir folgten den Anweisungen der Dame, nur um festzustellen, dass sie uns zum Schalter mit Bustickets gelotst hatte. Als wir dessen gewahr wurden, verzichteten wir es in der Schlange zu warten, bis wir an die Reihe kamen. Stattdessen gruben wir unsere Nasen in den Lageplan und fanden mit vereinten Kräften einen Schalter, an dem man uns eventuell weiterhelfen konnte.

In dieser Filiale hatte man die ganze Angelegenheit ein bisschen aufgeteilt: Da gab es den Schalter für Japaner und einen für Ausländer. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das praktisch oder rassistisch war. Ungeachtet meiner persönlichen Vorbehalte stellten wir uns brav in die richtige Schlange und warteten erneut darauf an die Reihe zu kommen. Es gab allerdings nur einen Schalter für Ausländer, aber sehr viele Anfragen und Gäste. Langsam rückten wir dem Schalter näher. Bevor wir jemals ankamen, preschte eine weitere Mitarbeiterin vor und stellte den Wartenden Fragen, nur um die meisten dann unverrichteter Dinge in der Schlange stehen zu lassen. Ihre Funktion verstand ich nicht so ganz. Schließlich kam sie bei uns an und fragte uns, was wir wollten. Wir erklärten ihr unser Anliegen, dass wir den Kansai Area Pass wollten sowie einiger Informationen bezüglich einiger Verbindungen. Sie zog uns zur Seite und suchte die Verbindung, nach der wir gefragt hatten, heraus. Dann zeigte sie uns das Ergebnis.

Das war ja schön und gut, dass sie es auf ihrem Tablett hatte, aber dieses Gerät konnte ich nicht mitnehmen. Wir baten sie uns die Informationen irgendwie auszuhändigen, vorzugsweise schriftlich. Also schrieb sie uns einige Haltestellennamen auf. Wir sahen sie an wie ein Auto – nur nicht so schnell. Langsam, beherrscht fragten wir sie nach den Linien, die wir nehmen mussten. Um dieser ganzen Farce die Krone aufzusetzen, verlangten wir auch noch so etwas wie Fahrtdauer und Ticketpreis. Widerwillig ergänzte die Dame diese Informationen. Langsam gewann ich den Eindruck ein Störfaktor zu sein, den sie durch ihre plumpe Art zu beseitigen suchte. Ich habe noch nie so nutzlose Informationen bezüglich Bahnverbindungen bekommen. Als ich zu guter Letzt noch nach den Abfahrtszeiten fragte, tat sie es schnippisch mit einer ungenauen Zeit ab. Offensichtlich war es höchste Zeit uns zu bedanken und zu verabschieden.

Mittlerweile völlig entkräftet wollten wir das Risiko einer Fehlinformation nicht noch einmal eingehen, weshalb wir die Dame in Ruhe ließen und uns jemand anderen suchten, der uns bei der Suche nach unserer Herberge weiterhelfen konnte. Immerhin wussten wir bereits, dass wir dafür die U-Bahn nehmen mussten und diese von einem ganz anderen Unternehmen betrieben wurde als der Tagespass, nach dem wir uns soeben erkundigt hatten. Vor der zentralen Verkaufsstelle fand sich ein kleiner Tisch mit einer allgemeinen Information. Dies schien ein guter Anlaufpunkt für unser Anliegen zu sein. Dieses Mal kamen wir auch schnell an die Reihe und erhielten die gewünschte Information.

Nach neuneinhalb Schaltern und zwei Stunden Suche begaben wir uns in die U-Bahn, da wir langsam Hunger bekamen und Luft holen mussten. Eine Fahrkarte hatten wir bisher wohlgemerkt noch nicht.

Auch wenn die folgende Beschreibung dem tatsächlichen Ablauf ein bisschen vorauseilt, dachte ich mir, dass es besser wäre, dieses Abenteuer in einem zusammenhängenden Stück zu berichten, anstatt später darauf zurückzukommen.

Wir beschlossen eine weitere Quelle aufzusuchen und fragten einfach unsere derzeitigen Gastgeber. Freundlich, wie sie waren, suchten sie uns die Verbindung von Haustür zu Haustür heraus, schrieben sie auf – inklusive Bahnlinien, Bahnhöfen zum Umsteigen, Bahnunternehmen, Umsteigezeiten, Fahrpreis und Fahrtdauer – und händigten uns dieses bunt untermalte Informationsblättchen aus.

Das war mehr als ich erwartete hatte und entschieden besser als der Service der JR West. Leider kamen dabei ganz andere Strecken, Preise und Fahrzeiten zustande, so dass wir wieder bei null anfingen, weshalb wir noch einen Besuch bei der Verkaufsstelle anstrebten, um noch einmal genau nachzufragen und zu vergleichen.

Zwei Tage später standen wir auf der Matte, es war gerade kein weiterer Kunde vor uns, und hakten noch einmal genau nach. Es war wieder die Mitarbeiterin vom letzten Mal da, doch sie schien uns nicht wiederzuerkennen – oder machte es jedenfalls nicht deutlich. Wie dem auch sei, wir stellten unsere Frage, bekamen dieses Mal sogar eine ausgedruckte Streckenverbindung. Daraufhin legten wir ihr die Verbindung vor, die unser Gastgeber herausgesucht hatte, und fragten, was es damit auf sich habe, ob wir auch so fahren könnten. Die Dame betrachtete den Zettel, schlug ihr Tablett auf und sah nach. Mit einer der notierten Linie konnte sie gar nichts anfangen, weshalb ihre Kollegin einen Wälzer in der Größe des Telefonbuchs von Berlin rausholte und darin nachschlug, welche Linie das war. Sie bestätigte uns, dass wir auch so fahren konnten, ebenso wie sie uns bestätigte, dass wir für die U-Bahn extra zahlen mussten. Auf den ersten Blick sahen wir, dass sich der Kansai Area Pass so auf keinen Fall lohnen würde. Denn der Kansai Area Pass galt ausschließlich für die Züge der JR, was weder U-Bahn, Busse noch Bahnen von Privatunternehmen einschloss. Die einfache Hin- und Rückfahrt nach Iga wäre immer noch günstiger als dieses Scheinangebot von JR West.